個人山行 鳳凰三山(山梨県南アルプス市) 2016年7月16日(土)〜18日(月) しらかわ記 |

|||

|

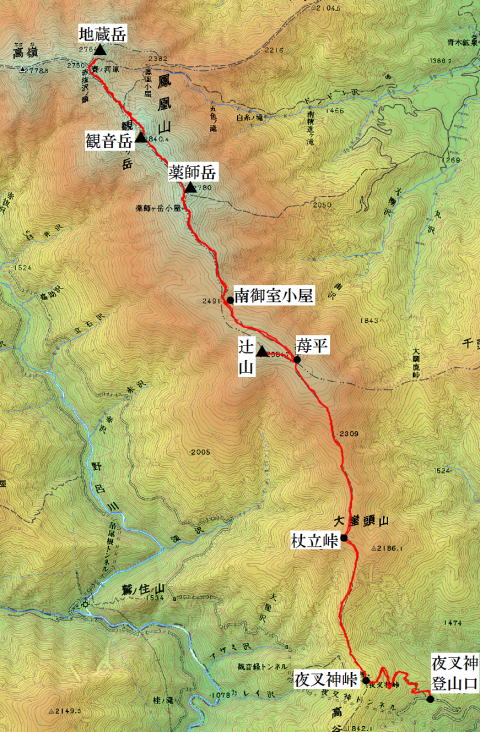

鳳凰三山の登山口は青木鉱泉、広河原、夜叉神峠の三つが一般的である。

今回は夜叉神峠登山口から薬師岳、観音岳、地蔵岳を往復する2泊3日のゆっくりコースのツア登山に参加。

全日程のコースとコースタイムは以下の通り。

●7月16日(土):小雨後曇り

夜叉神峠登山口(5:40)〜夜叉神峠(7:00〜10)〜杖立峠(8:50〜55)〜苺平(10:55〜11:05)〜南御室小屋(11:40)

歩行距離:8.4km、 歩行時間:5時間35分、 累積標高差(+):1320m、(−):260m、 休憩、昼食を含む所要時間:6時間

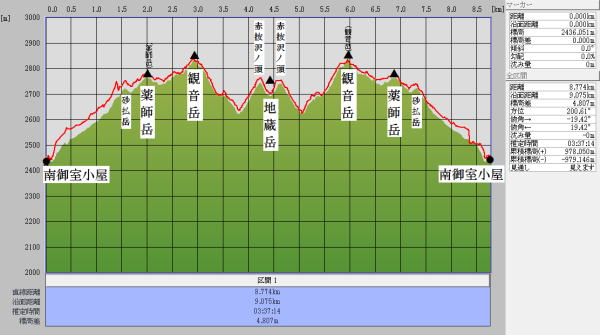

●7月17日(日): 曇り後晴れ後雨(気温:12〜15℃)

南御室小屋(6:00)〜砂払岳(7:05)〜薬師小屋(7:25〜35)〜薬師岳(7:40〜45)〜観音岳(8:35〜45)〜赤抜沢ノ頭(10:00)〜賽の河原(10:15〜20)〜地蔵岳(10:25〜30) 〜賽の河原(10:35〜40)

〜赤抜沢ノ頭〜観音岳(12:15〜20)〜薬師岳(12:40)〜薬師小屋(12:45〜13:00)〜砂払岳〜南御室小屋(14:00)

歩行距離:9.1km、 歩行時間:7時間、 累積標高差(+)、(−):980m、 休憩、昼食を含む所要時間:8時間

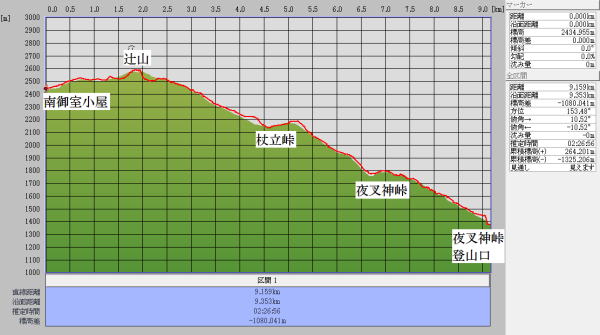

●7月18日(月):晴れ

南御室小屋(5:45)〜苺平(6:25)〜辻山(6:40〜7:00)〜苺平(7:10〜20)〜杖立峠(8:40〜45)〜夜叉神峠(9:40〜9:55)〜夜叉神峠登山口(10:45)

歩行距離:9.4km、 歩行時間:4時間10分、 累積標高差(+):260m、(−): 1320m、 休憩を含む所要時間:5時間

15日午前7時に大型バスで高松を出発し、約10時間で麓の芦安温泉・白雲荘に行き、前泊。

16日は早朝午前5時に宿をタクシーで出発し、15分で夜叉神峠登山口に到着。

小雨の降る中、レインウエアを着用してシラカバ林の良く整備された登山道を夜叉神峠まで登る。

峠から西方に北岳、間ノ岳、農鳥岳の白峰三山が見えるはずであるが、生憎のガスで何も見えない。

少し休憩してから樹林帯の中を登ると杖立峠の赤錆びた独特の道標が見えてくる。

途中で一部視界が開けるが大半は林の中であり、次の苺平までの登山道も樹林帯の中が大半である。

雨は杖立峠に着く頃には止んで、一時青空も見えた。

苺平から南御室小屋までは緩やかな下り道で快適に歩くことが出来る。

歩き始めて6時間で今夜の宿泊地・南御室小屋に到着。まだ昼前の午前11時40分で登山者は殆んど居ない。

小屋前の広場に数組のテントが張られているのみである。

昼からは小屋前のベンチでビールを飲みながら登山の情報交換。

三連休前で宿泊者は比較的少なく、ゆっくりと過ごすことが出来た。

17日は午前5時から朝食を摂り午前6時に小屋を出発。

最初は樹林帯の急坂を登る。森林限界を超えて岩山の砂払岳を登り、その先の樹林帯の中にある薬師小屋まで下り、ここでトイレ休憩。

薬師小屋から約5分で薬師岳に到着。

薬師岳山頂(標高:2780m)は花崗岩の点在する広い砂山で、鳳凰三山の最高峰・観音岳(2840m)が北方の稜線の先に見えてくる。

稜線の花崗岩の白砂を踏みしめながら登り下りを繰り返し、巨岩の積み重なった観音岳山頂には午前8時35分に着いた。

未だガスが出ていなくて南アルプスの名峰が身近に見える。

記念写真を撮って最後の目標・地蔵岳方向を観ると独特のオベリスクをはっきり捕える事が出来る。

岩場を下り、ザレ場を進むと地蔵岳の手前に赤抜ノ頭の岩山(2750m)が立ちはだかっている。この岩山を越えた鞍部が石仏の多く並ぶ賽の河原である。

その先が地蔵岳(標高:2764m)で観音岳からは意外と遠かった。

賽の河原に着く頃になると小雨が降ってきて、直ぐ近くのオベリスクがガスでぼんやり霞んで見えるようになった。

急いでザックを賽の河原に置き、オベリスクの付け根まで登る。雨で滑りやすくなっており、安全を優先し途中迄登り、引き返す。

雨が強くなってきたので、休憩を取らずに元来た赤抜ノ頭を越えて観音岳まで来ると雨も小降りになった。

その後、稜線を通って薬師岳経由で薬師小屋まで戻って小休止。

薬師小屋は約40年前に建てられ古くなったので今秋取り壊して新築されるとの事で有る。 ここから砂払岳を越えて南御室小屋には午後2時に帰って来た。

本日の休憩、昼食を含む所要時間は8時間で、歩行距離は約9kmと少し長め。

それでも未だ5時の夕食まで約3時間あるので、小屋の食堂で参加者7人全員で登頂の祝杯を挙げ2時間ばかり山談義。

18日も午前5時から朝食を摂り、5時45分に小屋を出発。小屋のご飯はコシヒカリで非常に美味しい。

今日は素晴らしい青空で、苺平から西に少し登り辻山まで足を延ばした。

この山頂西側は開けた展望台になっており、北岳、間ノ岳、農鳥岳が、また甲斐駒岳、仙丈岳、八ケ岳、富士山と沢山の百名山を観ることが出来た。

その後は2日前に登って来たコース(杖立峠、夜叉神峠)を下り夜叉神峠登山口には午前10時45分に下りてきた。

所要時間5時間、歩行距離9.4kmと下り主体で足に少し負担がかかったが全員無事下山。

予約のタクシーで日帰り温泉施設まで移動し、入浴、昼食後バスで高松まで帰る。

1、鳳凰三山は昨年のクラブの夏山候補の一つで有ったが希望者が少なく実施できなかった山である。

今回は天候に恵まれて北アルプスの北岳、間ノ岳などの名峰を心行くまで眺め、また沢山の高山植物を観賞ことが出来、素晴らしい山旅を終えることが出来た。

2、登山道は樹林帯の急登、岩場、ザレ場と変化に富んでいたがいずれも良く整備されており、快適な稜線歩きを楽しんだ。

3、南御室小屋は古くて狭いが宿泊者が少なく、ゆっくりと過ごすことが出来、印象に残る山小屋であった。

|

|||

▲GPS軌跡図 |

|||

▲夜叉神登山口〜南御室小屋の高低差 |

|||